Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera

Gentile avvocato Wiget,

Sono cittadina italo-svizzera e mio marito è cittadino italiano. Da circa due anni viviamo in Svizzera, mentre nostra figlia è nata lo scorso maggio. La questione che vorrei sottoporle riguarda i diritti di visita dei nonni paterni, che vivono in Italia. Mio marito, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con sua madre, tanto che non ha mai consentito alla nonna di incontrare nostra figlia, mentre mio suocero talvolta vede la bambina.

Recentemente, abbiamo appreso che mia suocera ha intenzione di fare riferimento alla legislazione italiana per chiedere al tribunale di stabilire il suo diritto di visita verso nostra figlia. So che in Svizzera non esiste una legge simile, e quindi mi sento relativamente tranquilla sotto questo profilo. Non vedo inoltre alcun beneficio per mia figlia nell’instaurare un rapporto con la nonna paterna. Tuttavia, considerando che nostra figlia ha doppia cittadinanza, mi chiedo se ci sia il rischio che possiamo essere citati in tribunale in Italia e se, pur vivendo in Svizzera, potremmo subirne conseguenze.

La ringrazio sin d'ora per la disponibilità e per qualsiasi consiglio che vorrà offrirci.

Cordiali saluti.

(J.M. – Svizzera)

Gentile Signora

La ringrazio per la Sua cortese lettera, alla quale rispondo con vivo interesse. Siamo lieti di poter offrire il nostro supporto a Lettrici e Lettori su questioni così delicate, specialmente quando coinvolgono i legami familiari e il benessere di un minore. Inoltre il tema è decisamente particolare e non credo che vi sia stata occasione in passato di scriverne.

In un contesto familiare un po' complesso, e con due ordinamenti giuridici potenzialmente coinvolti, è naturale nutrire dubbi e incertezze.

Cercheremo quindi di chiarire i profili giuridici della vicenda, così da rispondere al meglio alle Sue legittime preoccupazioni.

La normativa italiana

Secondo l'ordinamento italiano, il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti non è un semplice diritto generico, ma è tutelato dalla legge come parte del più ampio principio di "diritti dei familiari" nei confronti dei minori. In particolare, l’articolo 317-bis c.c. (“Rapporti con gli ascendenti”) stabilisce che "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore".

Sono da intendersi per parenti non solo gli ascendenti biologici, ma anche tutti coloro che vengano riconosciuti dai minori come figure a fianco dei nonni biologici. Tale ampliamento della portata applicativa della norma è avvenuto sulla scorta della interpretazione evolutiva dell’art. 8 della CEDU che ha ricompreso all’interno della nozione di famiglia ogni rapporto “significativo”, anche se non “di sangue”.

Peraltro sull’argomento, con sentenza n. 34566/2022 la Corte di Cassazione Civile ha statuito che l’art. 317-bis c.c. nel riconoscere il diritto a favore degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, non detta un principio incondizionato ma lascia alla discrezionalità del giudice la valutazione sull’opportunità o meno del mantenimento dei suddetti rapporti. Alla base del giudizio dovrà esserci infatti la valutazione dell’esclusivo interesse del minore. “La sussistenza di tale interesse – sancisce la Corte di legittimità – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”.

I genitori hanno il dovere di non ostacolare senza motivo i legami affettivi tra figli e nonni, poiché ciò potrebbe danneggiare lo sviluppo del minore. Tuttavia, se ritengono che quel rapporto sia dannoso, possono opporsi, facendo prevalere l’interesse del figlio. In questi casi, il diritto dei nonni cede il passo. Si tratta, in sostanza, di un approccio molto favorevole, salvo vi siano ragioni contrarie.

La normativa svizzera

L’ordinamento svizzero, al contrario, regola in maniera differente e più rigidamente tale tema. Infatti, in Svizzera i nonni non sono pienamente tutelati di fronte all’esercizio del diritto di visita ai nipoti, in quanto essi sono trattati come terzi alla stregua degli altri parenti.

Il codice civile svizzero all’art. 274a prevede un più generico riconoscimento del diritto alle relazioni personali con il minore, conferibile, in circostanze straordinarie, anche ad altri parenti oltre che ai genitori, qualora il coinvolgimento dei parenti serva alla crescita del minore.

Pertanto, per ottenere il diritto di contatto (diritto di visita), devono essere soddisfatte due condizioni:

- Esistenza di circostanze eccezionali: spetta ai nonni dimostrare che questa condizione è soddisfatta, tramite un legame affettivo già consolidato o un ruolo significativo nella vita del minore. Tuttavia, la prova è molto difficile da fornire, poiché il legislatore svizzero non ha voluto concedere di per sé ai nonni un diritto di visita che possa essere oggetto di un’istanza in merito alle relazioni personali.

- Rispetto dell’interesse del minore: deve essere l’interesse del minore a determinare il diritto di contatto e non l’interesse delle persone con cui il minore avrebbe contatti, nel nostro caso i nonni. Sotto questo profilo, il grado di parentela con i nonni non è un titolo di favore ma è di secondaria importanza.

Il ruolo del diritto internazionale: l’ordinamento prevalente

Il diritto in esame suscita un’apprezzabile attenzione in campo europeo ed internazionale, con la conseguenza di esercitare un non sottovalutabile effetto di sollecitazione sul nostro ordinamento.

La posizione del minore ha assunto una decisiva rilevanza nel panorama internazionale con l’adozione della Convenzione UN di New York, sui diritti del fanciullo del 1989 con la quale la centralità assunta dal minore si traduce nella definizione di un filtro interpretativo applicabile in ogni contesto che lo riguarda, il c.d. best interest of the child, ovvero l’interesse superiore del fanciullo.

Nello specifico occorre fare riferimento al concetto di “vita privata e familiare” richiamata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 (CEDU) e dall’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE del 2000 e s.m.i. (CDFUE) che in tale locuzione ricomprendono il diritto di visita degli ascendenti ai proprio discendenti minorenni.

Nel consolidamento di questo diritto la Corte EDU di Strasburgo ha assunto un ruolo fondamentale. Alla luce del cruciale beneficio apportato dagli avi allo sviluppo del minore, difatti, si registrano numerose pronunce nelle quali l’interruzione o la sospensione della relazione affettiva nonni-nipoti integrano una violazione dell’art. 8 CEDU. Compito affidato alla Corte è invero, tra gli altri, anche quello di vigilare affinché le autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie a garantire il rapporto in questione.

Da ultimo si segnala che con il Regolamento (UE) n. 2019/1111 meglio noto come Regolamento Bruxelles II ter (Moduli per questioni matrimoniali e questioni in materia di responsabilità genitoriale) si ravvisava, inizialmente, un problema interpretativo in ordine all’estensione del c.d. “diritto di visita” anche agli ascendenti. La questione è stata chiarita dalla Corte di giustizia dell’UE, con la sentenza Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis, nella quale si è sancito che il diritto di visita debba ritenersi esteso anche ai nonni in quanto figure ritenute determinanti nello sviluppo personale del minore.

In linea con questi principi europei ed internazionali, si osserva come diversi ordinamenti stranieri – tra cui ad esempio quelli tedesco e francese – si orientino verso un riconoscimento esplicito del diritto di visita dei nonni.

Altri ordinamenti, invece, come quello svizzero o spagnolo, sono più cauti e subordinano tale diritto a condizioni più restrittive, condizionandone l’esercizio a delle valutazioni caso per caso, sempre però con al centro l’interesse del minore.

In virtù delle considerazioni esposte, sembra emergere comunque una tendenza comune tra gli ordinamenti europei e internazionali a riconoscere ai nonni un vero e proprio diritto di visita nei confronti dei nipoti, sul modello di quanto già previsto dall’ordinamento italiano.

Il diritto internazionale privato italiano e svizzero a confronto

In presenza di elementi transfrontalieri, come nel caso in esame, è fondamentale capire quale legge regoli effettivamente la questione del diritto di visita tra nonni e nipoti. A tal fine intervengono le norme c.d. di conflitto del diritto internazionale privato.

Secondo il diritto internazionale privato italiano - DIP (Legge n. 218/1995), “la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (…). Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti” (art. 42).

La Convenzione dell’Aia citata si basa sul principio di coincidenza tra forum e ius che fissa la legge applicabile e la competenza ad adottare misure protettive di norma in capo alle autorità dello Stato in cui il minore abbia la residenza abituale (art. 1).

Sono previste alcune deroghe che però non paiono essere applicabili al nostro caso.

D’altro canto, in Svizzera la Legge Federale sul Diritto internazionale privato, all’art. 85, 1, recepisce integralmente la Convenzione dell’Aja, rendendola parte del diritto interno (LDIP). Per colmare eventuali lacune normative, l’art. 85, 2, ne estende l'applicazione a due casi non espressamente previsti dalla stessa:

- da un lato alle persone “minori” soltanto secondo la legge svizzera;

- dall’altro ai minori che non hanno la residenza abituale in uno Stato contraente.

In stretta connessione con questa impostazione, la Convenzione determina la legge applicabile in funzione della competenza giudiziaria, nel senso che l’autorità competente ad adottare misure di protezione del minore, ovvero l’autorità della residenza abituale del minore, applica sempre la propria legge.

Questo significa che anche in Svizzera eventuali richieste da parte dei nonni, italiani o residenti all’estero, saranno valutate secondo l’ordinamento svizzero se la minore ivi risiede stabilmente, come nel caso specifico.

Conclusione

Alla luce del quadro normativo esaminato, ora è possibile rispondere al quesito posto.

Sebbene Vostra figlia abbia la doppia cittadinanza italiana e svizzera, il criterio decisivo per stabilire quale giurisdizione sia competente e quale legge si applichi non è la cittadinanza, bensì la residenza abituale del minore.

Secondo quanto affermato anche dalla Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite Civili n. 1310/2017), in presenza di doppia cittadinanza prevale la giurisdizione dello Stato con cui il minore ha il collegamento più stretto, individuato nel luogo in cui vive stabilmente. La Corte ha anche chiarito che non può trovare applicazione l’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1961 – che fa riferimento alla cittadinanza – proprio nei casi di doppia cittadinanza, in quanto ciò rischierebbe di compromettere l’interesse del minore, che invece va tutelato privilegiando la continuità della sua vita affettiva e relazionale.

Nel caso specifico, essendo la bambina residente stabilmente in Svizzera, ogni eventuale decisione sui rapporti con i nonni dovrà essere assunta dalle autorità svizzere, secondo quanto previsto dal diritto elvetico, che ammette tali rapporti solo in circostanze eccezionali.

Pertanto, il solo requisito della cittadinanza italiana della minore di per sé non è sufficiente per attribuire competenza ai giudici italiani: ogni valutazione dovrà avvenire in Svizzera, nel rispetto del principio dell’interesse superiore del minore, salvo il caso di un serio pericolo.

Spero di averla rasserenata con queste indicazioni. In bocca al lupo, quindi, ed un cordiale saluto a Lei ed ai nostri Lettori.

Avv. Markus Wiget

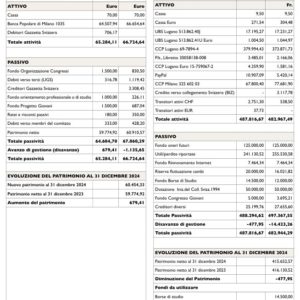

La Gazzetta ha bisogno di te.

Cara lettrice, caro lettore online,

la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.