Breve e curioso excursus storico-legislativo in caso di matrimonio con straniero (svizzero)

Gentile avv. Markus Wiget,

avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962.

In quell’anno infatti mia madre, cittadina italiana, sposò mio padre, cittadino svizzero residente in Italia. Con il matrimonio, lei perse la cittadinanza italiana e acquisì quella svizzera. Mi sono sempre chiesta se questa soluzione fosse allora l’unica possibile. Non avrebbe potuto mantenere entrambe le cittadinanze? Oppure restare italiana e non acquisire la cittadinanza del marito? E, nel caso l’unica possibilità fosse “uniformare” le cittadinanze dei coniugi, era necessariamente previsto che fosse la moglie a perdere la propria a favore di quella del marito? Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?

Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata.

Anche se mi rendo conto che si tratta di un dubbio tutt’altro che di stretta attualità, mi piacerebbe avere una visione più articolata sul tema e vi ringrazio se potrete darmi qualche lume o indicarmi una fonte dove io possa documentarmi in autonomia.

Grazie e cordiali saluti.

(N.P. – Milano)

Gentile Lettrice,

grazie della Sua garbata richiesta, certo un po’ singolare, più che per il contenuto, per le motivazioni che paiono sottintenderla ma che cercheremo di soddisfare la meglio delle nostre possibilità, considerato anche lo spazio che ci è concesso per questa nostra Rubrica Legale.

Infatti, il tema della cittadinanza è di notevole vastità e complessità ed una sua analisi comporterebbe al contempo anche un’attenta considerazione di aspetti culturali e sociologici, nonché politici e sociali che hanno determinato il Legislatore ad orientarsi in un modo o nell’altro. Va tenuto conto, quindi, che le scelte in materia di status civitatis (ma come in molte altre materie del diritto, del resto) sono sempre in evoluzione, anche in relazione ai costumi ed alle contingenze storiche.

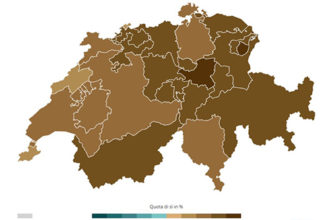

La cittadinanza, pertanto, non è questione solo “storica” ma è anzi anche particolarmente attuale, poiché è stata oggetto di modifiche legislative recenti in Svizzera, ed ancor più recentemente in Italia nonché di un quesito referendario pochi mesi fa, ed è tuttora un argomento nell’agenda politica di vari partiti.

In queste pagine ci limiteremo, tuttavia, principalmente agli aspetti strettamente tecnico-normativi per fornire a Lei gli strumenti per una valutazione della Sua particolare situazione.

Il che, per me significa scavare ancora più a fondo non solo negli insegnamenti ricevuti e nell’esperienza maturata ai tempi della pratica forense con il mio indimenticato dominus dell’epoca, avvocato Ugo Guidi, ma anche andare a consultare qualche vecchio e sacro testo universitario.

Ciò detto, aggiungo che, comunque, nel Suo caso si tratta, mi creda, di una condizione nient’affatto rara, anche se oggi del tutto superata e non riproponibile, quantomeno con riguardo ai Paesi da Lei citati, e cioè l’Italia e la Svizzera.

Proviamo dunque a ricostruire la vicenda familiare da Lei descritta sulla base dei soli dati da Lei forniti.

La legge sulla cittadinanza in vigore in Italia nel 1962

Cominciando dal principio, all’epoca dei fatti descritti la disciplina della cittadinanza in vigore in Italia era contenuta nella Legge 13.6.1912 n. 555 i cui principi cardine erano ispirati ai caratteri predominanti del nazionalismo, sull’esclusività dello ius sanguinis, e sulla preminenza della figura maritale, ovvero del capofamiglia.

Ad esempio, l’art. 1 stabiliva che era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, mentre il figlio di madre cittadina riceveva la nazionalità italiana solo se il padre era ignoto o non aveva la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi apparteneva.

In concreto, poi, sulla base di tale disposizione legislativa, perdeva la cittadinanza chiunque spontaneamente acquistava una cittadinanza straniera, ovvero chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiarava di rinunziare alla cittadinanza italiana ed inoltre, in entrambi i casi, stabiliva o aveva stabilito all’estero la propria residenza (art. 8).

Inoltre, altri casi di perdita di cittadinanza erano previsti per coloro che avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi avessero persistito nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.

Era, però, possibile in tali casi il riacquisto a specifiche condizioni, e cioè prestando servizio militare (nel Regno prima e nella Repubblica poi) o accettando un impiego dello Stato, ovvero dichiarando di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui apparteneva o provando di aver rinunziato all’impiego o al servizio militare all’estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi, l’aver stabilito o stabilendo entro l’anno dalla rinuncia la propria residenza in Italia (art. 9).

Per quel che qui più interessa, invece, la legge del 1912 conteneva all’art. 10 una prima risposta ai quesiti sollevati.

In primo luogo, esso sanciva espressamente che la donna coniugata (in allora maritata) non potesse assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale fra coniugi.

Inoltre

- mentre la donna straniera che si univa in matrimonio ad un cittadino acquistava la cittadinanza italiana e la manteneva anche in caso di vedovanza a certe condizioni,

- la donna cittadina che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunicasse,

- in caso di scioglimento del matrimonio ritornava cittadina se risiedeva in Italia o vi rientrava, e dichiarava in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.

Il risalente provvedimento legislativo in parola è in seguito stato oggetto di vari interventi correttivi come in parte vedremo.

La Riforma del diritto di famiglia del 1975

Tra le numerose conquiste sociali e giuridiche degli anni ’70 del secolo scorso (ricordiamo ad esempio la legge sul divorzio, l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni e lo Statuto dei lavoratori) va annoverata anche la Riforma del diritto di famiglia adottata con Legge n. 151 del 19.5.1975, che introdusse principi di uguaglianza tra i coniugi e di parità tra figli legittimi e naturali con una visione nuova della famiglia e più confacente ai tempi, adottando consistenti modifiche alla struttura legislativa previgente, in particolare:

- l’abolizione della potestà maritale e l’affermazione dell'eguaglianza fra coniugi;

- la trasformazione della patria potestà nella potestà genitoriale;

- del regime patrimoniale della comunione dei beni come regime legale della famiglia e la scelta di separazione dei beni o comunione convenzionale;

- la modifica delle norme regolanti la separazione personale, ora anche per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

In tema di cittadinanza, poi, la riforma venne in parte anticipata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 16.4.1975, che dichiarò l'illegittimità del succitato art. 10 della L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la nazionalità straniera del coniuge per effetto di matrimonio.

Anche a seguito di tale sentenza, la riforma del 1975, introduceva al Codice Civile l’art. 143-ter che disciplinava espressamente la cittadinanza della moglie come segue: “La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera".

Il Legislatore, nello stabilire che la moglie conservava la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, formulò altresì l'art. 219 della legge 151/1975 che consentiva alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione. La norma, infatti, al primo comma, recita: "La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile". Ciò, peraltro, come fu specificato in seguito, con effetto retroattivo.

Si dichiarava infine genericamente l’abrogazione di tutte le norme in contrasto.

Le ulteriori e successive leggi sulla cittadinanza e la L. n. 91/1994

Varie sono le state le modifiche legislative succedutesi nel tempo in materia di cittadinanza.

Ricordiamo, ad esempio, la Legge 21.4.1983 n. 123 che conteneva disposizioni sull’acquisto e la rinuncia della nazionalità italiana da parte del coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, così come del figlio minorenne anche adottivo di madre o padre italiano, nonché facilitazioni in ordine alla legittimazione a presentare la richiesta da parte del coniuge italiano, ma anche condizioni preclusive.

Fondamentale, invece, fu la promulgazione della L. n. 91 del 5.2.1992 che ha rappresentato una radicale ed organica riforma della disciplina in materia di cittadinanza.

Il principale criterio di acquisto resta lo ius sanguinis e cioè la trasmissione per discendenza, ma in ogni caso da entrambi i genitori, e quindi per i figli nati sia dal padre sia dalla madre. Inoltre, in caso di genitori ignoti, apolidi o di cittadinanza che non si trasmette, i figli nati in Italia acquistano la cittadinanza in base allo ius soli (art. 1).

Allo straniero che vantasse genitori o un ascendente in linea retta di secondo grado (nonni e bisnonni) italiani per nascita, o fosse nato in Italia, poteva essere concessa la cittadinanza italiana (art. 9).

Condizioni preclusive, perdita e riacquisto sono sostanzialmente invariati rispetto alla vecchia legge, con esclusione però del matrimonio come causa di perdita della cittadinanza (artt. 6, 12 e 13).

È espressamente prevista la possibilità della doppia cittadinanza, per il cittadino italiano che possiede, ne acquista o riacquista una straniera, salvo che voglia rinunciare a quella italiana e risieda o stabilisca la residenza all’estero (art. 11).

Inoltre chi avesse a suo tempo perduto la cittadinanza in base ai vecchi artt. 8 e 12 della L. n. 555/1912 o per mancato esercizio dell’opzione della L. n. 123/1983 la poteva riacquistare con una dichiarazione entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge (art. 17).

Infine, con tale legge sono stati abrogati, tra gli altri, la L. n. 555/1912, l’art. 143-ter c.c., la stessa L. n. 123 del 21.4.1983 succitati, e ogni altra disposizione incompatibile con essa. Viceversa restava fermo quanto disposto dall'art. 219 della suddetta Riforma.

Anche la L. n. 91/1992, tuttavia, nel corso degli anni ha subito numerose modificazioni (come ad esempio l’introduzione della condizione del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana), tanto che solo pochi mesi fa, infatti, vi è stato un ulteriore intervento con D.L. n. 36 del 28.3.2025 (convertito con modifiche in Legge n. 74 del 23.5.2025) che è invece volto ad evitare eccessivi automatismi nella trasmissione della cittadinanza per discendenza sia in caso di minori nati all’estero, sia eccezioni per i figli nati all’estero che hanno già un’altra cittadinanza e limitandola a due generazioni e condizioni ulteriori e prevedendo varie deroghe all’impianto della legge.

Infine, sono stati inseriti termini perentori per le dichiarazioni previste in relazione ad acquisto e riacquisto della cittadinanza.

Conclusioni

Riassumendo quanto esposto sopra, possiamo dire che Sua madre ha certamente perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con Suo padre, coniuge straniero nella fattispecie svizzero, in base alla L. n. 555/1912.

La scelta non è da considerarsi volontaria, ma quale mera conseguenza che la disposizione di legge annetteva al matrimonio, né era prevista alternativa o eccezione ai tempi.

La mamma avrebbe, invece, potuto riacquistare la cittadinanza italiana dopo il 1975 a seguito della citata Riforma del diritto di famiglia, purché ne avesse fatto richiesta.

A seguito delle varie modifiche legislative intervenute, oggi vi è parità tra i coniugi sia nel trasmettersi vicendevolmente la cittadinanza, sia nel trasmetterla ai figli, e dunque una situazione come quella verificatasi all’epoca da lei descritta non sarebbe attualmente più possibile, né immaginabile.

Mi auguro di avere chiarito così un po’ di dubbi su quanto appreso da Vostra madre in merito alla sua cittadinanza svizzera ed alla perdita di quella italiana.

Per quanto riguarda, invece, la cittadinanza svizzera Sua e di Sua sorella purtroppo non ho più spazio in questo numero, ma mi riservo di parlarne in un prossimo numero della Gazzetta Svizzera. Spero che avrà la costanza e la pazienza di continuare a seguirci ed a sostenerci, come fatto sinora.

A Voi ed a tutti i nostri Lettori una buona ripresa “settembrina” ed un cordiale saluto.

Avv. Markus Wiget

La Gazzetta ha bisogno di te.

Cara lettrice, caro lettore online,

la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.